Digital Future Challenge 2025: TUM-Teams belegen ersten und dritten Platz

Digitalisierung im Dienst der Gesellschaft

Mehr technische Innovation, mehr Tempo bei der Digitalisierung, mehr zielgerichtete KI-Anwendungen – auf all das sind wir angewiesen, wenn wir die Herausforderungen der Gegenwart bewältigen und wettbewerbsfähig bleiben wollen. Doch Technologie ist kein Selbstzweck, das betonte der Schirmherr der Digital Future Challenge, Bundesminister für Digitales und Verkehr Volker Wissing, beim Finale in seinem Haus: „Es ist wichtig, dass man diese Dinge auf der Grundlage einer Werteordnung entwickelt, die den Menschen und die Menschenwürde immer in den Mittelpunkt stellt.“

Den Alltag der Menschen verbessern

Darauf zielt der gesamte Wettbewerb: kreative technische Lösungen zu entwickeln, die mehr als ökonomischen Mehrwert bieten und den Alltag der Menschen spürbar verbessern. Beim fünften Durchgang der Digital Future Challenge standen deshalb konkrete Use Cases im Mittelpunkt, eingebracht von Institutionen und Unternehmenspartnern wie der Telekom, BMW oder den Berliner Verkehrsbetrieben.

In den Kategorien „Europa“, „Klima & Umwelt“ und „Inklusion“ entwickelten insgesamt 72 studentische Teams von Hochschulen aus ganz Deutschland Lösungsansätze, um die Möglichkeiten digitaler Technologien für die Gesellschaft nutzbar zu machen, sei es zur Stärkung der mentalen Gesundheit, der nachhaltigen Stadtentwicklung oder des Zugangs zu Bildung.

Drei von fünf Finalteams mit TUM-Beteiligung

Fünf Teams schafften es mit ihren Konzepten ins Finale, drei davon mit Beteiligung von TUM-Studierenden – und zwei von ihnen schafften es aufs Treppchen. Den dritten Platz belegte „HorizonRail“. Das Team bearbeitete einen Use Case der Deutschen Bahn: den Einsatz intelligenter Videosensorik in Fernverkehrszügen, der gleichermaßen praktikabel wie ethisch reflektiert ist. Die vier Studierenden der TUM entwickelten einen Videosensor-Prototyp, der mithilfe einer eigenen KI-Software Notfälle automatisch erkennt und das Zugpersonal darüber informiert – aufgrund der kurzen Speicherungsdauer gänzlich datenschutzkompatibel.

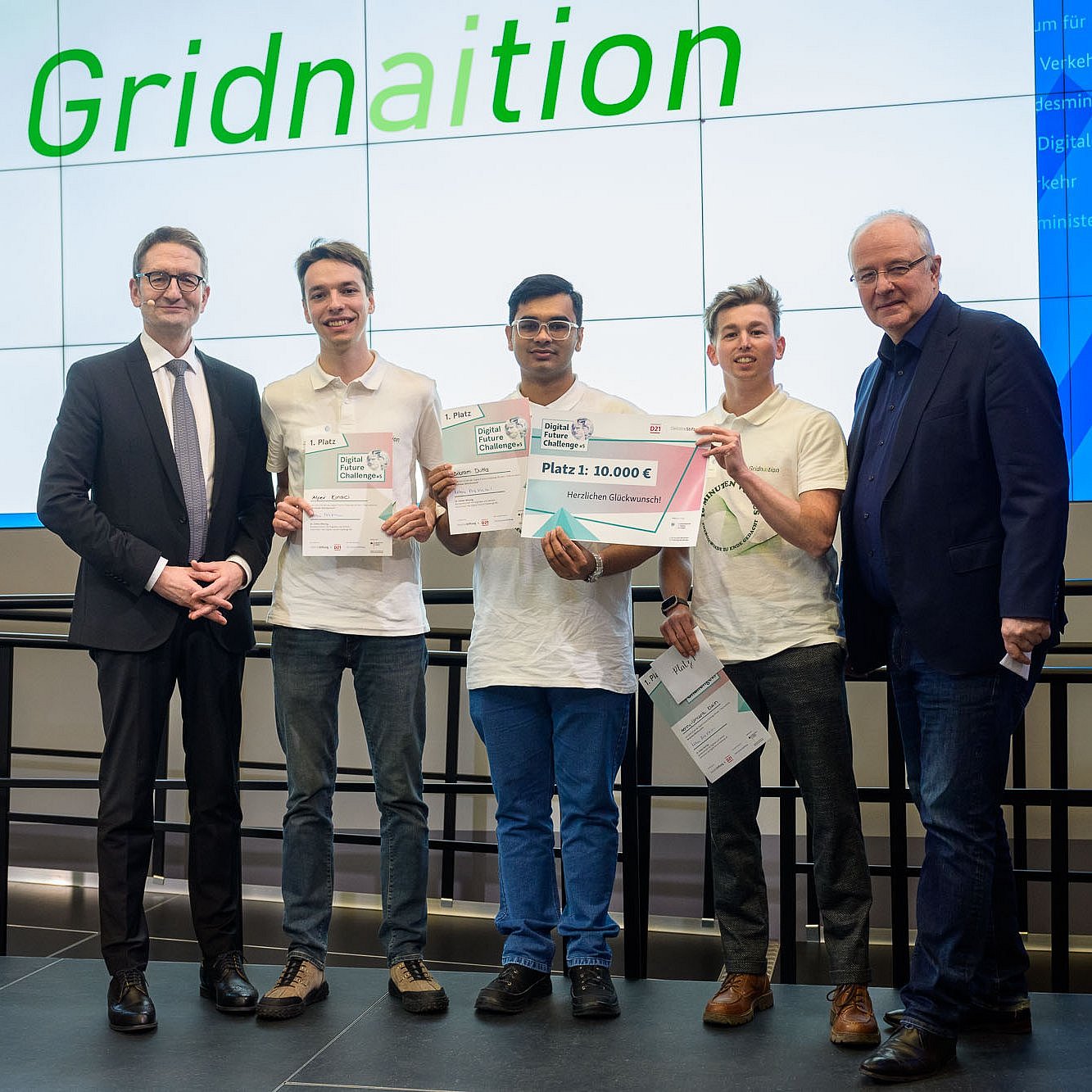

Und noch vor dem Team „Luftblick“ der FH Wedel errang „Gridnaition“, ein gemeinsames Team aus Studierenden der TUM und der LMU, den ersten Platz. Sie bearbeiteten den den Use Case der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, der auf die Stärkung der Resilienz des Stromnetzes zielt. Der Ansatz, mit dem „Gridnaition“ die Jury überzeugen konnte: mithilfe von KI-Prognosen die thermische Trägheit von Wärmekraftmaschinen überwinden. So können Fernwärmenetze zu Power-to-Heat-to-Power-Stromspeichern werden und einen wichtigen Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten.

Entstanden sind die Konzepte für „HorizonRail“ und „Gridnaition“ in den Seminaren „sustAInability“, das die Hochschule für Politik an der TUM und das Munich Center for Digital Sciences and AI an der Hochschule München gemeinsam anbieten, und „CDR: Digital Future Challenge – verantwortungsvolle KI“ des Lehrstuhls für Recht und Sicherheit der Digitalisierung der TUM. Wie die Digital Future Challenge auch, haben sie es sich zum Ziel gesetzt, künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit im Dienste der Menschen zu neuen Lösungsansätzen zu verbinden.

Technische Universität München

- Konstantin Götschel – TUM CST Communications

- konstantin.goetschel@tum.de