Interview mit Prof. Martin Bichler zur Preisgestaltung von Strom

„Eine Aufteilung Deutschlands in mehrere Preiszonen ist nicht zielführend“

Was wird zu diesem Thema gerade politisch diskutiert und wie schließt Ihre Forschung daran an?

Derzeit wird diskutiert, Deutschland in zwei bis vier Preiszonen zu unterteilen anstatt der aktuellen Einheitspreiszone. Die EU-Kommission hat hierfür die Überprüfung der Preiszonen, den sogenannten Bidding Zone Review, in Auftrag gegeben, um die Preiszonen in der EU neu zu bewerten. In unserer Studie haben wir mit dem Datensatz aus dem Bidding Zone Review untersucht, wie sich die Strompreise und Kosten für Netzausgleichsmaßnahmen entwickeln, wenn man Deutschland in die vorgeschlagenen Strompreiszonen unterteilt. Eine so umfangreiche Datenbasis hat in der Vergangenheit für Analysen gefehlt.

Darüber hinaus haben wir lokale bzw. knotenscharfe Preise berechnet. Während bei einem zonalen Preissystem ein stündlicher Strompreis für die gesamte Gebotszone gilt, wird bei einem lokalen Preissystem für jeden Einspeise- oder Entnahmepunkt, den sogenannten Netzknotenpunkten, ein individueller Preis festgelegt.

Wie stark würde die Strukturierung nach Netzknoten die Stromkosten reduzieren?

Bei den Strompreiszonen hat sich gezeigt, dass sich die Preise in den einzelnen Zonen kaum unterscheiden würden. Gleichzeitig würden auch die Preisvarianz und die Kosten für Netzausgleichsmaßnahmen nicht wesentlich sinken, im Vergleich zum Strompreis in einer deutschen Einheitspreiszone. Viele Expertinnen und Experten haben sich eine stärkere Auswirkung eines Zonensplits erwartet, den wir aber in den Daten, die für den Bidding Zone Review zur Verfügung gestellt wurden, nicht sehen.

Mit unserer Berechnung konnten wir zeigen, dass die niedrigsten Gesamtkosten entstehen, wenn Deutschland lokale Preise nutzen würde. Im Vergleich zum Einheitspreis beziehungsweise den Preisen in größeren Strompreiszonen würden die Gesamtkosten um etwa neun Prozent sinken. Das liegt insbesondere daran, dass im Marktmechanismus Netzrestriktionen berücksichtigt werden und es gelingt, die zur Verfügung stehenden Ressourcen effizient zuzuteilen. Dadurch können kostspielige Netzausgleichsmaßnahmen weitgehend vermieden werden.

Um diese Effekte zu verstehen, muss man beachten, wie der Strompreis derzeit zustande kommt.

Die Strompreise für ganz Europa werden bei einer Day-Ahead-Auktion jeweils für den nächsten Tag festgelegt. Insgesamt gibt es in Europa verschiedene Preiszonen, für die sich jeweils eigene Strompreise ergeben. Das können ganze Länder sein. Es gibt aber auch einige europäische Länder, wie Italien, die in mehrere Preiszonen unterteilt sind.

Wie ist die Situation in Deutschland?

Deutschland hat nur eine Preiszone. Nun kann es beispielsweise dazu kommen, dass im Norden Deutschlands viel Windenergie erzeugt wird, die Nachfrage aber im Süden besonders hoch ist. Aufgrund der begrenzten Netzkapazitäten kann der Strom nicht ohne weiteres von Nord nach Süd transportiert werden. Bei der Day-Ahead-Auktion wird der Einheitspreis für Deutschland aber so berechnet, als wäre dies möglich.

Welche Probleme ergeben sich durch den Einheitspreis?

Die aktuelle Preisgestaltung führt dazu, dass auf Seiten der Nachfrage kaum ein Anreiz besteht, den Verbrauch bei Stromknappheit anzupassen – weil ja der Preis an Orten mit Knappheit genauso hoch ist wie an besser versorgten Orten.

Im genannten Beispiel wird die Produktion von Windkraft im Norden gedrosselt und teure Gaskraftwerke werden im Süden hochgefahren, um dort die Nachfrage zu decken. Diese Netzausgleichsmaßnahmen sind sehr kostspielig und beliefen sich im Jahr 2023 auf 3,1 Milliarden Euro, die über Netzentgelte auf die Verbraucherinnen und Verbraucher umgelegt werden.

Wie könnte man dies ändern?

Indem man nicht einen Preis für große Strompreiszonen festlegt, sondern ihn für einzelne Knotenpunkte im Stromnetz berechnet. Dieses System wird weltweit in vielen Ländern wie beispielsweise den USA praktiziert. So gibt es etwa in Texas rund 4.000 Knotenpunkte. An einigen Knotenpunkten steht aufgrund des schwankenden Stromangebots zeitweise sehr viel Strom zur Verfügung und an anderen weniger. Entsprechend ginge der Strompreis an diesen Stellen temporär runter beziehungsweise hoch.

Bei steigenden Preise gäbe es einen Anreiz für die Industrie, an diesen Knoten die Nachfrage zu reduzieren. Entweder würde die Produktion verschoben oder es würde auf gespeicherte Energie zurückgegriffen. Diese Nachfrageflexibilität würde dem Netzbetreiber helfen, das Netz zu stabilisieren und die Notwendigkeit für Netzausgleichsmaßnahmen substantiell reduzieren.

Zur Person

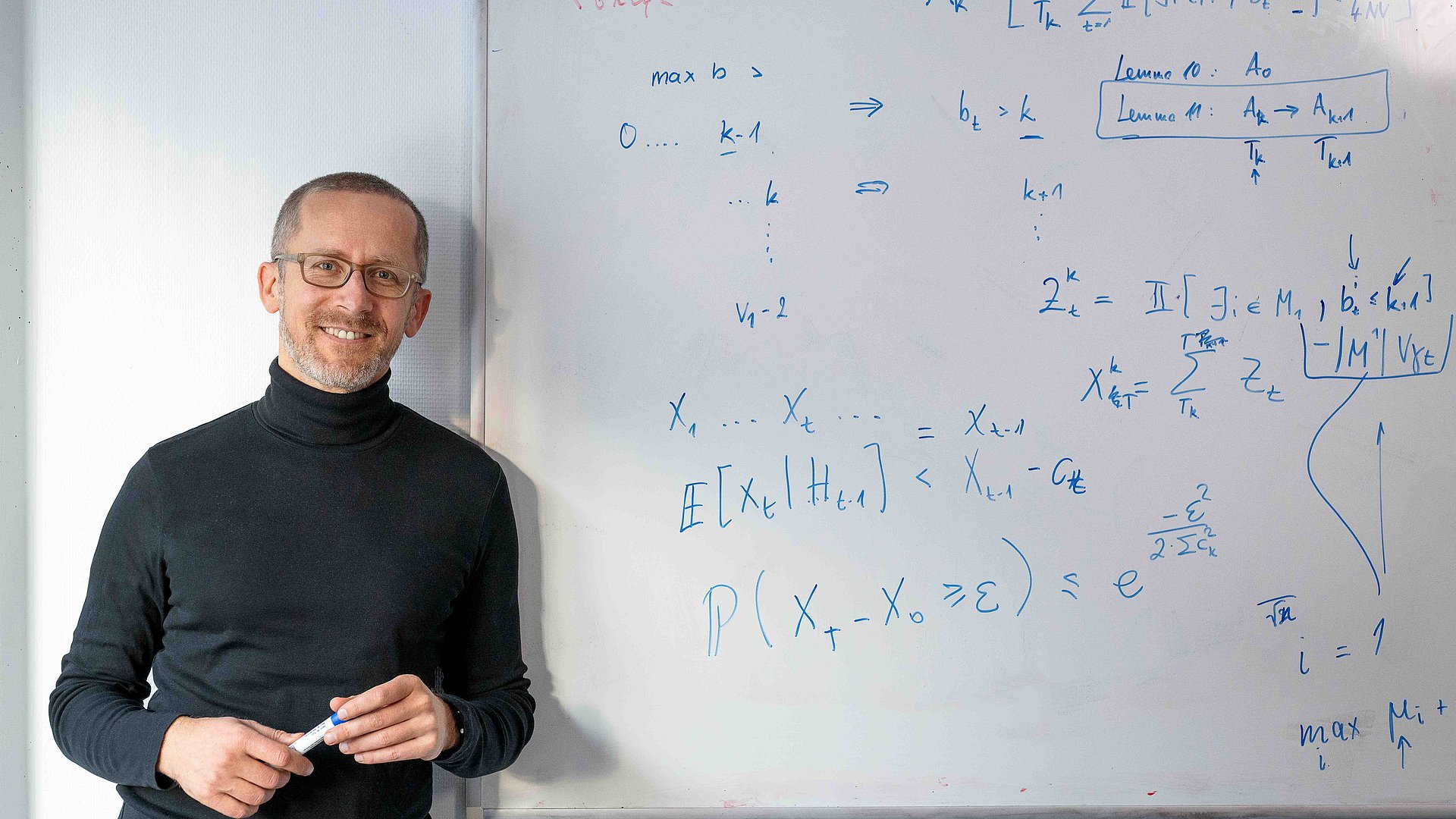

Martin Bichler ist Professor für Decision Sciences and Systems am Department of Computer Science der TUM. Seine Forschungsschwerpunkte legt er auf mathematische Optimierung, Maschinelles Lernen, und Marktdesign und bildet damit eine Schnittstelle zwischen Informatik und den Wirtschaftswissenschaften. Prof. Bichler ist Mitglied in der Bidding Zones Review Consultative Group, einem europäischen Gremium, das derzeit den Zuschnitt der europäischen Strompreiszonen prüft.

-

Ahunbay, M. Bichler, and J. Knoerr. Pricing optimal outcomes in coupled and non-convex markets: Theory and applications to electricity markets. Operations Research, 2024. https://doi.org/10.1287/opre.2023.0401.

-

J. Knörr, M. Bichler, and T. Dobos. Zonal vs. nodal pricing: An analysis of different pricing rules in the German day-ahead market. Working Paper at https://arxiv.org/abs/2403.09265, 2024, gefördert durch das BMBF-Projekt SynErgie (https://synergie-projekt.de/)

- Gastbeitrag von Prof. Martin Bichler in Tagesspiegel Background: Die einheitliche deutsche Strompreiszone gefährdet die Stabilität

Technische Universität München

Corporate Communications Center

- Julia Rinner

- julia.rinner@tum.de

- presse@tum.de

- Teamwebsite

Kontakte zum Artikel:

Prof. Dr. Martin Bichler

Technische Universität München

Lehrstuhl für Decision Sciences and Systems

bichler@in.tum.de

www.tum.de