NewIn: Carina Baer de Oliveira Mann

Auf der Suche nach Alarmschaltern im Immunsystem

Das menschliche Immunsystem ist eine tolle Sache: Dringen Krankheitserreger in den Körper ein, löst das eine Alarmkette in und zwischen den Zellen aus. Ein wichtiges Glied dieser Kette sind Nukleotidyltransferasen, kurz NTasen. Das sind Enzyme, die wie ein Schalter funktionieren: Sie erkennen die fremde Erbsubstanz von Viren oder Bakterien innerhalb einer Zelle, binden daran und verändern dadurch ihre eigene Struktur – der Schalter wird umgelegt.

Eine solche aktive NTase kann dann winzige Moleküle produzieren, sogenannte Botenstoffe, die eine Reaktionskette auslösen. Diese Botenstoffe können dann Nachbarzellen alarmieren und deren Immunabwehr in Gang setzen.

Molekulare Schalter besser verstehen

Arbeiten diese molekularen Schalter, wie die NTasen auch genannt werden, nicht wie sie sollen, wird die fein abgestimmte Alarmkette unterbrochen und Tumore können entstehen. Senden sie zu viele Signale, kann es zu einer Überreaktion des Immunsystems kommen, zum Beispiel bei Autoimmunkrankheiten.

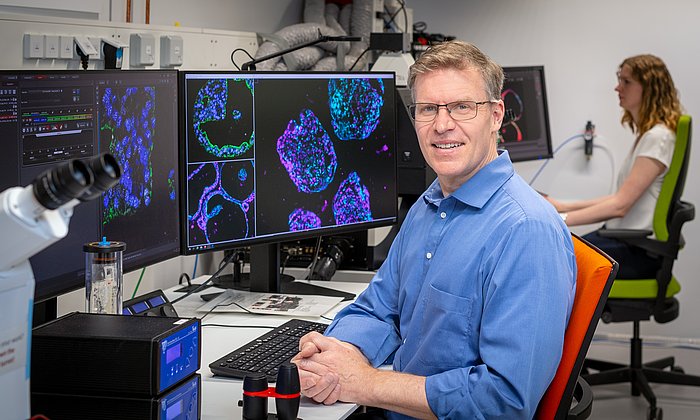

„Um neue Ansätze für Immuntherapien zu entwickeln, ist es deshalb wichtig, die Mechanismen zu verstehen, die diese molekularen Schalter regulieren“, sagt Carina Baer de Oliveira Mann. Sie forscht als Professorin für Biomolekulare Kryo-Elektronenmikroskopie an der TUM School of Natural Sciences.

Aufgewachsen ist Carina Baer de Oliveira Mann in der portugiesischen Küstenstadt Cascais, westlich von Lissabon. Als Jugendliche träumt sie davon, Architektin zu werden. Mit 19 Jahren zieht sie nach München, um an der TUM Biochemie zu studieren. Kreativität und Freiheit im Job seien ihr schon damals wichtig gewesen, sagt sie. „In der universitären Forschung kann ich selbst entscheiden, wie und woran ich arbeite.“

Ihre Doktorarbeit schreibt Carina Baer de Oliveira Mann an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Hier arbeitet sie in den Forschungsgruppen mit, die 2013 mit dem Enzym cGAS die erste NTase identifizieren konnten. Seit vielen Jahrzehnten wurde intensiv danach gesucht.

Seit diesem wissenschaftlichen Durchbruch, der 2024 mit dem renommierten Lasker Award ausgezeichnet wurde, arbeiten Forschende weltweit daran, die Funktionsmechanismen von cGAS zu entschlüsseln. Nicht so Carina Baer de Oliveira Mann: Sie ist überzeugt, dass es noch weitere NTasen im menschlichen Immunsystem gibt und versucht, diese zu identifizieren. „Die gängigen Ansätze, um diese Enzyme aufzuspüren, funktionieren nicht – das haben andere Forschungsgruppen und auch wir schon ausprobiert. Man muss also wirklich kreativ sein.“

Passende Methode für jedes Problem

Um die bislang verborgenen molekularen Schalter zu betätigen und damit erst sichtbar zu machen, nutzen Prof. Baer de Oliveira Mann und ihr Team deshalb eine ganze Bandbreite an Technologien, insbesondere die Kryo-Elektronenmikroskopie. „Wir gehen von einer biologischen Fragestellung aus und eignen uns dann die Methoden an, die am besten passen, um diese zu beantworten“, sagt sie. Dank einer Förderung durch den European Research Council erweitert seit kurzem ein Massenspektrometer das Repertoire: Damit will das Team die von den NTasen produzierten sekundären Botenstoff-Moleküle aufspüren.

Wenn ein neuer Schritt auf der Suche nach den Alarmschaltern im Immunsystem gelingt, haben sich Kreativität und Ausdauer für Carina Baer de Oliveira Mann gelohnt: „Bei vielen Experimenten fiebern wir gemeinsam im Team den Ergebnissen entgegen. Wenn wir dann ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen und etwas Neues entdecken, was andere noch gar nicht wissen – das ist für mich die größte Freude.“

Carina de Oliveira Mann ist Professorin für Biomolekulare Kryo-Elektronenmikroskopie an der TUM. Nach ihrem Studium der Biochemie promovierte sie am Genzentrum der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU). Als Postdoc an der Harvard University und später an der LMU arbeitete sie an regulatorischen Mechanismen der Nukleotidyltransferase cGAS und entdeckte cGAS-Proteine in Bakterien, welche die Immunantwort gegen Phagen aktivieren. Vor ihrer Berufung leitete sie eine Emmy-Noether Gruppe am Institut für Virologie der TUM.

Technische Universität München

Corporate Communications Center

- Undine Ziller

- undine.ziller@tum.de

- presse@tum.de

- Teamwebsite

Kontakte zum Artikel:

Kontakt zum Artikel:

Prof. Dr. Carina Baer de Oliveira Mann

Technische Universität München (TUM)

Professur für Biomolekulare Kryo Elektronen Mikroskopie

Tel.: +49 89 289 51690

carina.mann@tum.de