TUM-Forschende kombinieren Magnetresonanzspektroskopie mit Fluoreszenzmikroskopie

Völlig neue Art der Mikroskopie auf Basis von Quantensensoren erfunden

Magnetresonanztomographen (MRT) sind bekannt für ihre Fähigkeit, in die Tiefe des menschlichen Körpers zu schauen und Bilder von Organen und Geweben zu erstellen. Die im Journal Nature Communications veröffentlichte neue Methode erweitert diese Technik auf den Bereich der mikroskopischen Details. „Die verwendeten Quantensensoren ermöglichen es, Magnetresonanzsignale in optische Signale umzuwandeln. Diese Signale werden mit einer Kamera erfasst und als Bilder dargestellt“, erklärt Dominik Bucher, Professor für Quantensensorik an der TUM School of Natural Sciences und Forscher am Exzellenzcluster Munich Center for Quantum Science and Technology (MCQST).

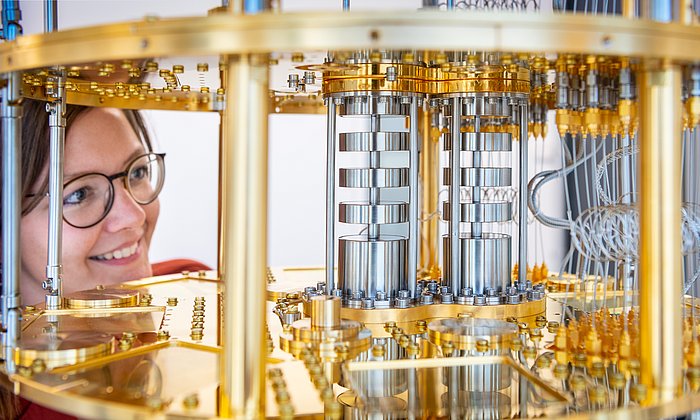

Diamantchip fungiert als Quantensensor

Die Auflösung des neuartigen MRT-Mikroskops erreicht zehn Millionstel Meter – das ist so fein, dass selbst die Strukturen einzelner Zellen zukünftig sichtbar gemacht werden können. Das Herzstück des neuen Mikroskops ist ein winziger Diamantchip. Dieser auf der atomaren Ebene speziell präparierte Diamant dient als hochsensibler Quantensensor für MRT-Magnetfelder. Wird er mit Laserlicht bestrahlt, erzeugt er ein fluoreszierendes Signal, das die Informationen des MRT-Signals enthält. Dieses Signal wird mit einer Hochgeschwindigkeitskamera aufgenommen und ermöglicht Bilder mit einer deutlich höheren Auflösung bis auf mikroskopische Ebene.

Vielseitige praktische Anwendungen möglich

Die potenziellen Anwendungen der Kernspin-Mikroskopie sind vielversprechend: In der Krebsforschung könnten einzelne Zellen detailliert untersucht werden, um neue Erkenntnisse über Tumorwachstum und -ausbreitung zu gewinnen. In der Pharmaforschung könnte die Technik genutzt werden, um Wirkstoffe auf molekularer Ebene effizient zu testen und zu optimieren. Auch in den Materialwissenschaften bietet sie großes Potenzial, etwa zur Analyse der chemischen Zusammensetzung von Dünnschichtmaterialien oder Katalysatoren.

Das Team hat seine Entwicklung zum Patent angemeldet und plant bereits, die Technologie weiterzuentwickeln, um sie noch präziser und schneller zu machen. Langfristig könnte sie in der medizinischen Diagnostik und der Forschung als Standardwerkzeug etabliert werden. „Die Verschmelzung von Quantenphysik und Bildgebung eröffnet völlig neue Möglichkeiten, um die Welt auf molekularer Ebene zu verstehen“, betont Erstautor Karl D. Briegel.

Karl D. Briegel, Nick R. von Grafenstein, Julia C. Draeger, Peter Blümler, Robin D. Allert & Dominik B. Bucher: Optical widefield nuclear magnetic resonance microscopy, erschienen in: Nature Communications, 03. Februar 2025, https://doi.org/10.1038/s41467-024-55003-5

- Auf der Grundlage der neuen Technologie hat sich bereits das Start-up-Team QTAS gebildet. Mithilfe der Kernspin-Mikroskopie will es einzelne Krebszellen hochpräzise und in kurzen Zeitabständen erfassen. Das bayerische Wirtschaftsministerium hat dem Team dafür 2024 Medical Valley Award verliehen.

- Das Forschungsprojekt wurde vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Rahmen des Projekts IQSense über das Munich Quantum Valley (MQV), vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Förderprogramms VIP+ Validierung und vom Europäischen Forschungsrat (ERC) im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms Horizon 2020 der Europäischen Union gefördert. Weitere Unterstützung gab es durch die DFG im Rahmen der Exzellenzstrategie.

- Quantenforschung an der TUM

Technische Universität München

Corporate Communications Center

- Ulrich Meyer

- presse@tum.de

- Teamwebsite

Kontakte zum Artikel:

Prof. Dr. Dominik Bucher

Technische Universität München (TUM)

Professur für Quantensensorik

Tel. +49 89 289 13374

dominik.bucher@tum.de

www.ch.nat.tum.de/qsens/